| IL VENTO |

Il vento per noi aquilonisti costituisce la "materia prima" del nostro diverimento essendo l'elemento in grado di

animare i nostri oggetti volanti.

Tecnicamente è un fenomeno naturale che consiste nel movimento di masse d'aria dovuto alla

differenza di pressione barometrica (gradiente barico) tra due punti dell'atmosfera causata principalmente dalle

differenze di temperatura delle masse stesse. E' noto infatti che il sole, riscaldando la superficie terrestre e quella del mare, fa si che anche le masse di

aria che si trovano nelle differenti regioni subiscano dei cambi di temperatura. L'aria piu' calda, diventando piu' leggera tende a salire verso l'alto (bassa pressione), mentre viceversa

quella piu' fredda tende a scendere verso il basso determinando un fenomeno di compressione (alta pressione).

La corrente d'aria pertanto si genera in conseguenza allo spostamento di masse che, partendo da zone di alta pressione tendono a riempire i vuoti lasciati dalle depressioni.

Se la dinamica del vento è più regolare in quota, all'azione dell'attrito con la superficie terrestre tende a renderlo più

irregolare alle bassissime quote (quelle utilizzate da noi aquilonisti).

Classificazione dei venti

Esistono venti definiti "costanti", come gli Alisei ed i Controalisei, in quanto tendono a soffiare per lunghi periodi

di tempo nella stessa direzione. Sono definiti invece "periodici" i venti che spirano alternativamente e con una certa

regolarità in direzioni opposte come nel caso dei Monsoni. Nella categoria dei venti "variabili" rientrano invece tutti

quelli che per le loro caratteristiche non possono essere inseriti nelle altre due categorie e legati, ad esempio, a particolari

condizioni climatiche o geografiche.

Esistono poi dei fenomeni tipicamente locali che determinano comunque lo spostemento di masse d'aria come la

brezza marina lungo le coste. Quest'ultima si può presentare con caratteristiche di prevedibilità, regolarità e intensità che la

rendono molto gradita agli aquilonisti che, come noi, frequentano le zone costiere.

Una ulteriore classificazione dei venti è quella che viene effettuata in base alla loro velocità.

La velocità del vento viene misurata con uno strumento chiamato anemometro, del quale esistono diverse versioni, alcune delle quali

anche molto semplici ed economiche. Le unità di misura usate tipicamente in Italia sono: Km/h (kilometro/ora) e m/s (metro/secondo) e' pero' il caso di citare una unità di misura non nota a tutti

ma molto usata soprattutto in nautica (e tra gli aquilonisti) che e' il nodo. Un nodo equivale a un miglio nautico/ora (Mph) dove il miglio nautico (da non confondere con il miglio terrestre) equivale a c.ca 1,85 Km.

Esiste poi un sistema di misurazione

dell'intensità del vento (forza) denominato scala di Beaufort (dal nome dell'ammiraglio inglese che la ideò nel 1805)

basato sulla valutazione degli effetti fisici e visibili che il vento determina sugli elementi che compongono il

paesaggio naturale (alberi, bandiere, fumo, ecc...). Questa scala e' di chiare origini marinare, ma nel corso del tempo è stata adattata

anche alla misurazione sulla terra ferma. L'uso di questa scala in ambiente marinaro determina, per esempio, la tipica espressione che tutti hanno udito almeno una volta: "Il mare forza 7"

.

Di seguito si riporta lo schema di gradazione secondo questa scala con la comparazione approssimativa della velocità del vento

(m/s) calcolata convenzionalmente con l'uso di un anenmometro posto a 10 metri di altezza sul livello del mare.

| GRADO | DENOMINAZIONE | M/s | EFFETTI AL SUOLO | EFFETTI SULL'ACQUA |

| 0 | Calma | 0-0,5 | Il fumo sale verticale | Calma piatta |

| 1 | Bava di vento | 0,6-1,7 | Il fumo indica la direzione del vento ma le bandiere sono ferme | Calma piatta |

| 2 | Brezza leggera | 1,8-3,3 | Il vento si sente sul viso, le foglie tremolano, le bandiere si muovono appena | Leggere increspature |

| 3 | Brezza tesa | 3,4-5,2 | Foglie e rametti in movimento costante, le bandiere sventolano | Piccole onde corte |

| 4 | Vento moderato | 5,3-7,4 | Si sollevano polvere e carta dal terreno, muove piccoli rami | Onde con cresta |

| 5 | Vento teso | 7,5-9,8 | Muove i grossi rami | Onde moderate e spruzzi |

| 6 | Vento fresco | 9,9-12,4 | Agita i grossi rami e si avverte all'interno delle case | Cavalloni con creste bianche |

| 7 | Vento forte | 12,5-15,2 | Agita i rami, difficoltà a camminare controvento | Grossi cavalloni, schiuma |

| 8 | Burrasca | 15,3-18,2 | Schianta i rami e agita grossi alberi | Onde alte, spruzzi, la visibilità diminuisce |

| 9 | Burrasca forte | 18,3-21,5 | Asporta le tegole dai tetti | Onde molto alte, grande formazioni schiumose, la visibilità diventa critica |

| 10 | Burrasca fortissima | 21,6-25,1 | Sradica e schianta alberi - causa notevoli danni ai fabbricati | Onde altissime, il mare appare biancastro, la visibilità è molto ridotta |

| 11 | Fortunale | 25,2-29 | Provoca gravi devastazioni | Onde enormi, il mare è coperto di schiuma, visibilità vicina allo zero |

| 12 | Uragano | più di 29 | Provoca la distruzione generale di tutto ciò che incontra | Il mare è completamente bianco, la visibilità è nulla, le onde raggiungono dimensioni anomale |

I venti nel Mediterraneo

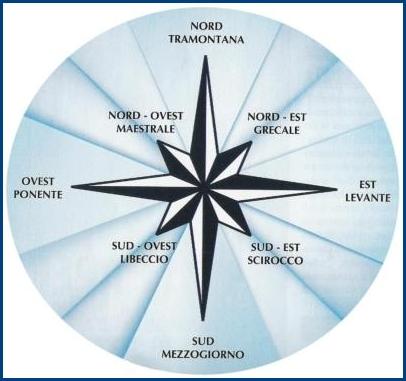

Una curiosità storica riguarda i nomi convenzionali che solitamente utiliziamo per

indicare i venti del bacino del Mediterraneo ed in particolare di quelli che soffiano sull'italia.

La loro denominazione trae origine dalla direzione geografica di provenienza, secondo i punti cardinali, considerando però

come punto di riferimento l'isola di Creta, in Grecia.

Per rappresentare graficamente la provenienza e la direzione del vento si usa un particolare quadrante, orientato a nord,

denominato "Rosa dei Venti", mentre nella pratica e nell'uso corrente si adotta uno strumento chiamato anemoscopio.

Generalmente poi gli aquilonisti, sul campo di volo, usano invece sistemi piu' semplici, i cosiddetti segnavento, costituiti da bandiere, maniche a vento o piccoli aquiloni statici.

Tramontana

Il nome tramontana è stato erroneamente associato a "tramonto": nonostante spiri da nord in realtà il nome deriva dalla descrizione latina "intra montes" che si riferisce al fatto che spiri dal cuore delle alpi, punto in cui si genera, quindi dal nord storicamente conosciuto dai romani. A Creta infatti, isola prevalentemente montuosa, attraversa le montagne da Nord a Sud. La Tramontana è "scura" quando apporta piogge o nevicate.

In Italia e' particolarmente frequente in Liguria, soprattutto in inverno, dove spira con violenza, prevalentemente allo sbocco delle valli, causando repentini e considerevoli cali di temperatura.

In genere porta bassa umidità e quindi cielo sereno o poco nuvoloso (Tramontana "chiara"), oppure può verificarsi con cielo nuvoloso e precipitazioni quando è associata ad un sistema perturbato. Quest'ultimo caso è, quello detto di "tramontana scura" che, nella Riviera ligure, spinge giù dall'arco appenninico e alpino le perturbazioni provenienti da settentrione. Per questa ragione un proverbio ligure sentenzia: "tramuntana scüa, agua següa" ("tramontana scura, pioggia sicura").

Bora e Grecale

Venti provenienti da Nord-Est, portano i maggiori fenomeni precipitativi, spesso nevosi, sulle coste adriatiche italiane, direttamente esposte (Bora scura), ma schiarite e bel tempo sulle regioni tirreniche (Bora chiara), con bassa umidità. Il nome grecale è ovviamente legato al fatto che a Creta proviene dalla Grecia.

La Bora è un vento catabatico nord/nord-orientale, che soffia nel Mar Adriatico, in Grecia e in Turchia.

Il nome deriva dal fatto che è un vento settentrionale, "boreale", a cui si rifà anche la figura mitologica greca chiamata Borea.

La Bora è famosa soprattutto a Trieste, dove soffia specialmente in inverno ed è definita "Bora chiara" in presenza di bel tempo o "Bora scura" in condizioni di tempo perturbato. È detta "porta della bora" quell'interruzione della catena alpina (nelle alpi Giulie) tra il monte Re (in sloveno Nanos) e il monte Nevoso (in sloveno Sneznik). È qui che si incanala l'aria che letteralmente casca sull'Adriatico, investendo principalmente Trieste e attenuandosi a Nord e a Sud, a Monfalcone e nella parte settentrionale dell'Istria. La bora prosegue il suo cammino lungo la direzione acquisita, giungendo a volte fino a Venezia, a Chioggia in particolare, causando un vivace moto ondoso. Questo tipo di vento può raggiungere velocità di 150 kilometri all'ora. Nonostante i triestini siano abituati a questa intensità, funi e catene (un tempo, invero più frequentemente) vengono spesso stese lungo i marciapiedi del centro di Trieste, per facilitare il traffico dei pedoni nei giorni di vento più intenso. A causa della frequenza dei giorni ventosi, gli edifici devono essere costruiti con opportuni criteri per sopportarne la forza. L'occasionale caduta di una tegola sui passanti è fortunatamente una rara eccezione.

Il Grecale è un forte vento, freddo e secco, proveniente da Nord-Est, tipico della stagione invernale. Soffia con particolare frequenza soprattutto sulle regioni del Mediterraneo centrale e sulle regioni Adriatiche.

Levante

Il Levante è un vento generalmente debole che spira da Est verso Ovest nel Mediterraneo occidentale. Il vento si origina nel centro del Mediterraneo al largo delle Isole Baleari e soffia verso Ovest per raggiungere la sua massima intensità attraverso lo Stretto di Gibilterra. La sua influenza è sentita fino in Italia sul Tirreno e sulla parte centro-meridionale dell'Adriatico. È un vento fresco e umido, portatore di nebbia e precipitazioni, riconosciuto come causa di particolari formazioni nuvolose sopra la Baia e la Rocca di Gibilterra, dove può dare provocare mare agitato e trombe marine. Il vento può manifestarsi in qualunque periodo dell'anno, ma ricorre comunemente fra luglio e ottobre. D'inverno, il Levante è spesso accompagnato da piogge forti. Il nome del vento deriva da levante inteso come Est, il punto cardinale da cui ha origine.

Scirocco

Tra il suo nome dal fatto che a Creta proviene dalla Siria. E' un vento proveniente da Sud-Est, caldo e originariamente secco, partendo dal deserto del Sahara, si umidifica, attraversando il Mediterraneo, e quindi porta nubi e precipitazioni soprattutto nel Nord Italia, dove l'aria sbatte sul versante meridionale delle Alpi e scarica la sua umidità sottoforma di precipitazioni. Nel Mediterraneo settentrionale è temuto per le onde che genera e per l'acqua alta che talvolta sommerge Venezia.

Lo scirocco soffia più di frequente, in primavera ed autunno con velocità fino a 100 Km/h per un tempo variabile da mezza giornata a molti giorni. Molte persone attribuiscono a questo vento effetti negativi sulla salute per via del caldo e della polvere portata dalle coste dell'Africa e della discesa della temperatura in Europa. La polvere può causare danni ai dispositivi meccanici e penetrare negli edifici.

Ostro (o Mezzogiorno)

Il nome deriva dal latino Auster (vento australe) è anche detto vento di Mezzogiorno. E' un vento che spira da Sud nel Mar Mediterraneo; L'ostro è un vento caldo e umido portatore di piogge. I suoi effetti sul clima italiano sono piuttosto deboli e poco sensibili. L'Ostro è a volte identificato col Libeccio o lo Scirocco ai quali è simile in termini di effetti.

Libeccio

Il libeccio è un vento di Mezzogiorno o Ponente (spira da Sud Ovest), anche detto Africo o Garbino.

Vi sono più ipotesi sul nome: la più diffusa, è che derivi dal fatto che nell'isola di Creta, presa come punto di riferimento per la denominazione dei venti, il Libeccio spira dalla Libia (antico nome del continente africano). L'altra, accreditata presso i linguisti, è che derivi dall'arabo lebeg.

Il nome Garbino è utilizzato nell'area orientale dell'Emilia Romagna e nel nord delle Marche. In Friuli, nella Venezia Giulia e in Dalmazia è chiamato Garbin.

Porta umidità e precipitazioni sulle coste balcaniche e sulle regioni tirreniche, dove può raggiungere velocità elevate creando pericoli per la navigazione, essendo direttamente esposte. Sul lato adriatico italiano, molto meno esposto, causa, invece, "foehn", caldo e bel tempo, perché scarica la sua umidità sugli appennini.

Ponente

E' un vento di moderata intensità del Mare Adriatico proveniente da Ovest, caratteristico delle perturbazioni atlantiche che attraversano il mediterraneo da ovest verso est. Spesso legato a condizioni climatiche regionali. Determina effetti meteorologici simili al libeccio, i suoi effetti sono sentiti soprattutto sul Mar Tirreno e sul Mare Adriatico centro-meridionale. E' tipiacamente fresco e, così come il Libeccio, può essere portatore di maltempo.

Maestrale

Vento proveniente da Nord-Ovest, di solito freddo, secco e asciutto, porta stabilità e tempo buono soprattutto al Nord Italia, riparato dalle Alpi. Può raggiungere elevate velocità soprattutto nel Mar Tirreno e nel Mar Ligure. E' tipico della stagione invernale, e soffia con particolare frequenza soprattutto in Sardegna e nella Valle del Rodano, in Francia. Si chiama così perché dall'isola di Creta, punto di riferimento della Rosa dei Venti, questo vento soffia da Nord-Ovest in corrispondenza di Roma, soprannominata nell'antichità "magister" (o "magistra").